「〇〇というスーパーツィーターを使う場合に適切なコンデンサの値を教えてください」というご質問をよく頂戴する。ここでいう「適切」とは何なのか?

いわゆるアドオンツィーターの場合を中心に考えてみたい。

本題に入る前に、この話は色々と理屈っぽい。理屈に興味のない方は一気に末尾(アドオンツィーターの調整方法)へどうぞ。

まず前提として、組み合わせるメイン側のスピーカーがどのようなものなのかを知っておく必要がある。自作スピーカーの場合で、メインスピーカー側の高域にもフィルターを入れることが前提なのであれば、そのフィルターと、それによって実現される音圧特性のスロープがどのようなものなのかもはっきりさせておく必要がある。

メインスピーカー側の高域はそのままにツィーターを追加(いわゆる「アドオン」)する場合、それは言わば「サブツィーター」とも言える。この場合は「サブウーハー」の場合と同様に、基本的にはメイン側に合わせた調整を行うことになる。サブウーハーの調整(カットオフ周波数や音量の調整、設置の位置まで)がメインのスピーカーに合わせて行われるように、アドオンツィーターの調整もメインのスピーカーに合わせて行うのが基本だ。また、低音の量感やスピード感に対してユーザーそれぞれの好みがあるように、高域についてもそれぞれの好みがあるはずで、調整のプロセスはそうした好みの状態に近づけていくプロセスになることもサブウーハーの場合と同様だ。

したがって、ツィーターそのものに絶対的に「適切」なコンデンサの値があるわけではない。あるとすれば、過大入力を防ぐために、安全上の最大値があるくらいであろうか。

組み合わせるスピーカーの仕様について、例えば「〇〇dBのスピーカーです」という情報を頂けることもある。何も情報がないよりは遥かに有益な情報ではあるものの、それだけでは難しい。ツィーターを追加することでユーザーが何を実現したいのかによっても考え方は変わってくる。

市販のスピーカーにアドオンする場合、近年のスピーカーの多くは20kHz以上まで十分な音圧があることが多いことから、高域に問題があるとすれば、それは「量」の問題ではなく、その「質」(聴こえ方)に不満があると推測される。あるいは、漠然と「さらに良くしたい」ということもありそうだ。

昔ながらの大口径フルレンジの中には10kHzあたりからなだらかにロールオフしているものもある。この場合はレンジの拡大も目的の一つに加わるだろう。

仮に両者のスペック上の音圧レベルが同じであったとしても、スーパーツィーターの使い方はそれぞれ異なる。

お問い合わせ頂くときは「〇〇dBのスピーカー」などどいった断片的な情報ではなく、型番や実現したい状態、あるいはなぜツィーターを追加したいと考えたのか、等々について教えていただけると、適切なご案内をすることができる。

コンデンサ1個だけのフィルターは非常識!?

アドオンツィーターで最も簡単なのはコンデンサ(C)1個を直列に接続するシンプルな1次フィルターだ。1次フィルターの計算は単純なので、クロスオーバー周波数を簡単に計算できてしまう。メインのスピーカー側の特性を見て、15kHz の -3dB 落ちあたりでクロスさせたいということなら、8Ωのツィーターの場合「159 ÷ 8 ÷ 15 = 1.325(μF)」とし、あとはアッテネーターで音圧を調整すれば一応は問題なさそうだ。1.325μFに近い値からカット&トライで追い込んでいけばこれでもうまくいくこともあるだろう。

ところが実際には 、C1個のみ、アッテネーターは使わないやり方がよく用いられている。なぜなのだろう?

マルチウェイスピーカーで、高域まで帯域をしっかりカバーできているシステムに加える場合と、フルレンジのように高域の音圧は一応は確保できている(20cmクラスになると音圧レベルでも確保できていないものが多いが)ものの、分割振動帯域を使用する前提のユニットに加えるのとでは、考え方もだいぶ異なる。

前者の場合はアドオンツィーターの音圧をメインのスピーカーに揃えて綺麗に繋ぐというよりも、音圧は控えめにして若干のニュアンスを加えるような使い方になる。音圧を揃えてさらに高域方向のレンジを伸ばすことを目的とするならば、やはりメイン側の高域にもフィルターを入れ、スーパーツィーターの低域側とのクロスをしっかりと考えなければならない。(自然に落ちていればそのままでも良いのだが)こうなってくると「アドオン」というよりは「+1way」と言え、考え方が違う。

アドオンツィーターは、もともとのシステムの高域はそのまま出しっぱなし、スーパーツィーターをそのままの状態に加える方法を指すことが多い。ピュアオーディオでサブウーハーを追加するとき、メイン側の低域をわざわざ(電気的には)カットしないのと似ている。 (5.1chのサブウーハーの場合は低域信号はプレーヤーやアンプの段階でサブウーハー用に振り分けられるので、この場合とは違う)

「アドオン」のとき、ツィーターにアッテネーターを使ったり、より高次のフィルターを入れることによって、それらを使わないときよりも高域特性の見た目をよくすることはできる。しかし、実際に聴いてみると、よりシンプルな1次フィルター(コンデンサ1個)の方が良い印象が得られることが多い。特に軽量振動板のフルレンジを好んで使っている方の場合はこのやり方で得られるパフォーマンスに好意的な印象を持たれることが多いと思う。

フルレンジの高域側とスーパーツィーターの低域側のそれぞれにしっかりとしたフィルターを入れて、音圧も綺麗にそろえて… といった方式の方に音質的に良い印象を持たれるような場合は、どちらかといえば、しっかりとした2wayにした方がお好みの方向には近いのではないかと思う。

好みに関することなので、はっきりとどちらかに分けられるものではないのだが、これまで色々と実験してきた結果からすると、軽量振動板のフルレンジで2wayに近いことをやろうとすると、あまりしっくりこないことが多い印象だ。

聞こえは悪いが、「暴れる高域を力技でごまかし、ダイナミックに再生する」イメージだろうか。フォステクスのような軽量振動板のフルレンジの場合は特に、「C1個のみ、アッテネーターは使わないやり方」でこそ持ち味が発揮できるように思う。

フルレンジにツィーターをアドオンするのは定番なので「C1個」の使い方がよく紹介されているのだが、「どんなケースでも」、「だれでも」ということではない。そもそも再生帯域をガッツリ被せて使うというのは見方によっては非常識と言える。クロスオーバーの設計を厳密にシミュレートし、測定し、整えている人からすれば、目を覆いたくような特性になっているだろう。ただ一方で、軽量フルレンジの独特の世界観にはマッチしたやり方ではあるのだ。極めてシンプルなやり方なので、試してみるのは簡単だ。まずはやってみてから判断するのも悪くない。

コンデンサの値によって何がどう変わるのか?

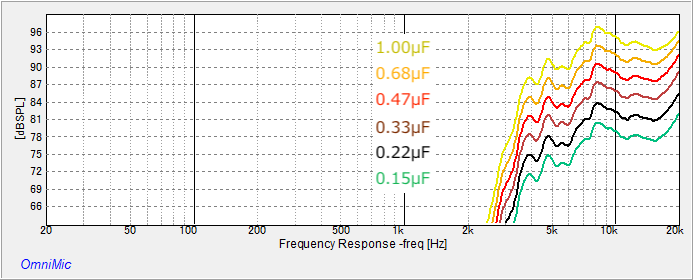

以下はホーンツィーターにさまざまな容量のコンデンサを1個だけ繋いだ場合のシミュレーション特性の比較である。

T96A-SA +1次フィルター

フィルターの計算だけで考えると、クロスオーバー周波数が変化するのをイメージしてしまう。実際、フィルターのスロープはそうなるのだが、音圧特性ではそうは見えない。コンデンサの値によって音圧が上下に変動するような変化を示し、アッテネーターを調整しているイメージに近い。

大まかな値にあたりをつけたら、もう少し音を出したいときはCの値を大きく、抑えたいときは値を小さくというのが実際の作業になる。

ツィーターの高域にかけての音圧周波数特性と、インピーダンス特性、1次フィルターの特性がそれぞれ相互に影響し合うとこのような結果になる。音圧周波数特性とインピーダンス特性がフラットであれば、フィルター特性と反比例するような特性になるわけだが、現実問題としてそのようにはなりにくい。

フルレンジとの相対的な位置関係によって何が起こるのか?

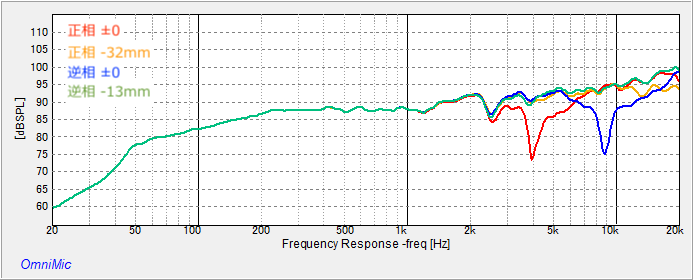

以下はフルレンジスピーカーのエンクロージャーの上にホーンツィーターを設置し、前後の位置調整と接続の正相/逆相の入れ替えを行った場合のシミュレーション特性だ。

FE108SS-HP と T96A-SA(+0.47μF)

ホーンツィーターをエンクロージャーの上に設置し、フルレンジがマウントされているバッフル面とホーン先端の位置を揃えた場所を±0 と表現した。

±0 の位置の場合、正相でも逆相でも位置は異なるものの大きなディップができる。これは位置だけ固定して正相/逆相を変えるだけの調整しか行わない場合、どちらも特性的にはあまり良くない結果となってしまう例だ。

正相で32mm後退させた場合と逆相で13mm後退させた場合はほとんどディップはできない。

正相で32mmの後退が最も特性は良さそうだが、これはあくまでもシミュレーションなので、この場合の音が本当に良いとは限らない。また、32mmの後退というのは結構大きいので、エンクロージャーの天板の反射も気になる。最終的には実際に聴いてみて判断することが大切だ。シミュレーションや実測でディップができるものが、実際に聴いたときも「良くない」わけでは必ずしもないし、その逆もある。まずは、こうしたシミュレーション結果を見て、前後位置の調整によってこのようなことが起こるということを知っておくことがまず大切だろう。測定しても完全に同じ結果になるわけではないが、同様のディップは必ず現れる。

いずれにしてもリスニングポジションで聴く音はシミュレーション結果や測定結果とは必ずしも一致しない点は理解しておくのが良い。距離も違うし軸も違う上に2個の耳で聴く。色々なことが違う。見た目に影響されやすい人は実際に聴いて、あとから測定した方が良いかもしれない。

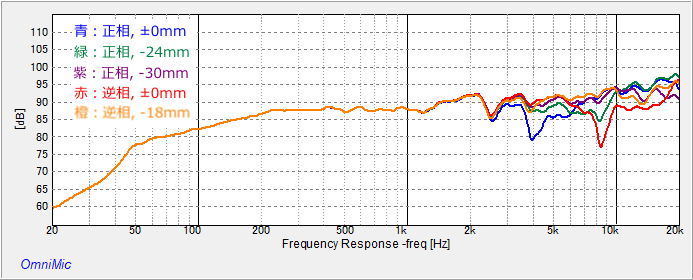

FE108SS-HP と T96A-SA(+0.33μF)

Cの値を変更するとベストなポジションは若干変化する。±0 の場合のディップは0.33μFでは0.47μFの場合より浅くなっている。

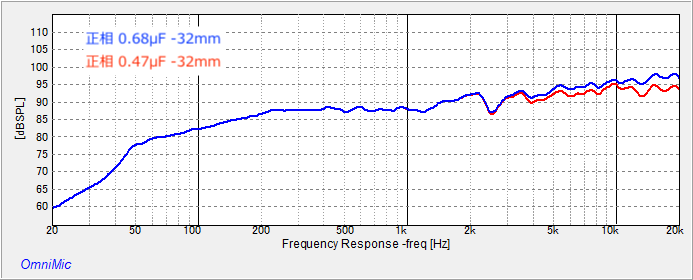

0.68μFと0.47μFの比較でどちらのコンデンサでも良い特性が得られた32mm後退させた位置で置き場所は固定し、Cの値だけを変えてみた場合の比較。Cの値を変えるだけで、Trebleのつまみを操作するような感覚での調整が可能になることがお分かりいただけると思う。

繰り返しになるがこれらはあくまでもシミュレーションの結果である。測定した場合でも同じで、見た目の特性が良い状態が必ずしも聴感で良いとは限らない。もちろん参考にはなるし、「測らない方が良い」とまでは言えない。(人によっては測らない方が良い人もいるかもしれない)

「どこをどう変えたらどうなるか」ということをイメージしながら、試聴を重ねて決定していくことになる。

アドオンツィーターの調整方法(測定しない場合)

まずはメインスピーカーのバッフル面(正面)とツィーターの正面位置(ホーンツィーターの場合はホーンの先端)の位置を合わせた状態から始めて、数ミリずつ後退させてみる。

メインスピーカーとスーパーツィーターの信号が交差するポイントは非常に高い周波数なので、波長が短い。例えば15kHzであれば波長は約23mm、10kHzでも約34mmだ。したがって、基本的にはこれより後ろに行くことはない。正相/逆相の調整も組み合わせれば、原則として最終的な設置位置はこの半分までの位置ということになる。

その範囲で前後させることで、高域が滑らかに再生され、空気感、奥行き感が感じられるポイントを見つける。このとき、1mmの前後調整でも大幅に聴こえ方が変化することがあるので、地道な調整が必要だ。可能なら第三者の手を借りてツィーターの位置を動かしてもらい、自身はリスニングポジションで試聴するというスタイルが良い。

自分で聴きながら動かしてもある程度はわかるが、耳の位置に注意が必要だ。できるだけリスニングポジションの耳の位置とスピーカー位置(メインユニットとツィーターユニットのそれぞれの中心の中心、アクシスポイント)を結んだ線上付近に耳の位置を持ってきた上で動かさなければ、リスニングポジションでの印象とは異なる状態になってしまう。最初はそのやり方で大まかなあたりをつけ、その後リスニングポジションで微調整するというのが良いかもしれない。

コンデンサの値の検討と、前後の位置調整は並行して進めることになる。一度位置を決めた後は、コンデンサの値を一段階程度(例えば0.68μFから0.47μFなど)変えたとしても、ベストポジションは前後1〜2mm程度しか変化しないので、ある程度位置が確定すれば、コンデンサの値に集中して聴き比べることができる。

鳴らす音源は音楽が良い。聴き慣れた曲が良いが、「低音の変化」とか「空気感」とか言いつつも、やはり高域が豊かな曲の方が変化がわかりやすいのも事実だ。私は Miles Davis のアルバム “Miles In The Sky” の1曲目、’ Stuff’ をよく使う。「これでもか!」というほど Tony Williams のハイハットが激しく鳴る。私が使っているのはCD(COLUMBIA/LEGACY CK65684, 1998年, US)なのだが、最近のサブスクで聴ける同アルバムのハイハットはこのCDほどは激しくない。このCDの時点ですでにリマスター音源なのだが、どちらがオリジナルに近いのかはわからない。この激しく鳴るハイハットでのホーンツィーターの調整や聴き比べはとてもわかりやすい。

ここまで色々と書いてきたが、実際にやることはかなりシンプルだ。理屈は全くわかっていなくても、やってみればなんとかなってしまうものだ。様々なアプローチがあるので、ネット上で調べているとどうしても混乱してしまうことがあるかもしれない。(本文もそれに加担しているのだが)理屈についても、それぞれが本当っぽくもあり、嘘っぽくもある。まずは、理屈抜きでやってみること。それが一番わかりやすい。散々書いてきた結論がこれなのか…

コンデンサ(C)の値をどう決めるか?

最後に、簡単なコンデンサの値の検討方法を。

まずはメインスピーカーと、組み合わせるツィーターの音圧の差を確認する。ホーンツィーターが106dB、メインスピーカーが90dBであれば16dB差だ。この数字からかなり大雑把に考えて、20kHzでの音圧が概ね同じくらいになるように計算してみる。単純に考えるため、周波数特性、インピーダンス特性の実態については一切考慮しない。

通常用意されているコンデンサのそれぞれの容量からホーンツィーターの定格インピーダンスで計算するとクロスオーバー周波数は下表のようになる。

| コンデンサ容量 | 4Ωユニットの時のXover | 8Ωユニットの時のXover |

|---|---|---|

| 6.8μF | 5.8kHz | 2.9kHz |

| 4.7μF | 8.5kHz | 4.2kHz |

| 3.3μF | 12.0kHz | 6.0kHz |

| 2.2μF | 18.1kHz | 9.0kHz |

| 1.5μF | 26.5kHz | 13.3kHz |

| 1.0μF | 39.8kHz | 19.9kHz |

| 0.68μF | 58.5kHz | 29.2kHz |

| 0.47μF | 84.6kHz | 42.3kHz |

| 0.33μF | 120.5kHz | 60.2kHz |

| 0.22μF | 180.7kHz | 90.3kHz |

| 0.15μF | 265.0kHz | 132.5kHz |

| 0.1μF | 397.5kHz | 199.8kHz |

コンデンサ1個だけを使う1次フィルターは「-6dB/oct」と表現されるように、1オクターブにつき6dBの減衰なので、メインシステムとツィーターの音圧が例のように[16dB差]の場合、16÷6=約2.67となり、クロスオーバー周波数から2オクターブから3オクターブの間で音圧が揃うことになる。

20kHzで音圧を揃えようとすると、20kHzから2〜3オクターブ上の周波数にクロスオーバーを持ってくるという単純計算になるので、40kHz〜80kHzにクロスオーバー周波数をもってくる。 上の表から、8Ωの場合は0.33μFを中心とした前後付近の容量ということになる。

この場合は、まずは0.33μFを試し、もう少し強く出したければ0.47μFを、抑えたければ0.22μFを試せば良い。

以上が、最も簡易的なCの値の選択方法だ。

なお「20kHzで音圧を揃えようとする」ことに明確な根拠はない。高域の伸びが足りないと感じるようなシステムであればその基準はもっと下げても良い。

最終的には前述の設置位置の調整も含め、聴いて調整することになるので、そのファーストステップの容量を選択するための簡易的な手順だ。

アドオンツィーター検討の際に、何をどう考えれば良いのかわからない場合にはこの考え方を使ってみてほしい。