FE108SS-HP の登場と D-101S(スーパースワン)

2022年2月、フォステクスからバックロードホーン用の10cmフルレンジユニット、FE108SS-HPが発売される。フォステクスの限定10cmフルレンジユニット向けのエンクロージャーといえば、長岡鉄男氏設計のバックロードホーン”D-101S”、通称「スーパースワン」が有名だ。初代「スワン」は1986年、その後いくつかのマイナーチェンジを経て「スーパースワン」が発表されたのが1992年だから、今年はちょうど30周年にあたる。現代のような多様性の時代において、今後このモデルを超えるような「唯一」感のあるものが現れることは考えにくく、今後も10cmバックロードの決定版としての存在は揺るぐことはないだろう。

実質的にフォステクスの 10cm フルレンジのバックロードとして最もユーザーが多いと思われる「スーパースワン」の存在はフォステクスも無視することはできないと思われる。バックロード向け10cm限定フルレンジの開発において「スーパースワンでどう鳴るか?」はフォステクスにとっても重要事項の一つではあるだろう。

今回の限定モデルの傾向は?

メーカーとしては、過去と同じようなユニットを何かしらの新技術でお茶を濁しながら繰り返し発売し続けることもできないわけではないか。しかし、近年のフォステクスは「こうしておけば売れるだろう」ということだけでなく、メーカーとしての将来を見通せるような新技術や、専門メーカーならではの職人技が垣間見れるようなモデルを出してくる。ともすればユーザーからは「こういうのは違う」と言われそうなモデルでさえも。しかし、一聴して「違う」と判断するのは違うのではないか? そこはしっかりと向き合ってほしいところだ。

このところのフォステクスのモデルは、従来とは一味違う要素を備えている。その点については FE168SS-HP 発売のときに書いた [バックロード用フルレンジ …これまでとこれから] でも触れた。今回も傾向は同じだ。かつて見られたようなとにかくパワーと勢いで押すタイプのユニットではなく、抑えるところは抑えた質の高さを備えつつ、パワー不足を感じないような設計となっている。

技術者を招いての試聴と調整の検証

従来のファンに目を向けつつも新しい方向性も見せる FE108SS-HP。スーパースワンで使うと一体どうなるのか? スーパースワンのユーザーはもちろん、昔からのバックロードホーンファンにとっても興味の湧くところだろう。

そこで今回は、 フォステクスから FE108SS-HP をお借りしてスーパースワンに換装し、このユニットを設計した技術者にもお越しいただいて、スーパースワンを実際に使う場合の調整ポイントなどを検証してみることにした。

FE108SS-HP の試聴機が到着し、まずは弊社にあるスーパースワンに入れる。このスーパースワンは完全にオリジナルの図面と同じ寸法だ。材料はシナ合板で、着色した上にウレタンクリア塗装が施してある。オリジナルではボディ部中央のデッドスペースは砂粒鉛を入れる指示があるが、時代的にそこを踏襲するのは躊躇して、片チャンネルあたりおよそ5kgのジルコンサンドを入れてある。ちなみにこのスーパースワンは『バックロードホーン・スピーカーをつくる! (ONTOMO MOOK)』の表紙に写っている個体そのものである。

もともとこのスーパースワンには FE108-Sol が入っていた。ヘッドには軽くウール系の吸音材、ヘッド直下の底面には粗毛フェルト、開口部には比較的厚手のフェルトという調整状態だ。これらの吸音材も配置はほぼオリジナルの指定どおりである。ユニットをFE108SS-HPに交換してそのまま鳴らしてみると、この時点でもほんど問題なさそうな気がする。FE108-Solよりは少し大人しめに感じるものの、品のある綺麗な音だ。

全ての吸音材を外してみる

調整当日、まずは素の状態を聴いてみようということで全ての吸音材を外してみる。この時、ユニット付属のパッキンも外している。

この状態でも十分聴けそうではある。「絶対に消したい」というような嫌な音はしない。このくらいであれば吸音材の類は全く入れないというのも選択肢に入る。これまでの限定ユニットではこのようなことはなかったのではないか。(ただし、弊社の試聴室はデッドな傾向で、一般の部屋よりは響きが少なく、細かい音の違いにも敏感な傾向がある。以下の調整についてもその点はお含みおき頂きたい。またパワーアンプには Accuphase A-60 を用いている。)

すでにスーパースワンを使用中で、これまでのユニットに合わせていろいろな調整を施しているユーザーも多いと思う。FE108SS-HPに交換し、何も調整しないでこのような鳴りということは、何かしらの抑制する方向での調整がなされているエンクロージャーだとFE108SS-HPに対しては調整の度合いが強過ぎる可能性がある。その場合はかなり大人しく、勢いのない音になってしまう。

従って、調整の最初のポイントは、まずは吸音材ゼロにリセットすることだ。そこからもう少し抑えたい人はその強度を調整しながらやっていけば良い。

全く調整していない時点でもある程度の域に到達しているので、ここからどうするのかということは好みの問題だ。もしかするとゼロの状態が最も良いという判断に至るケースすらありそうだ。ただ設計者に言わせれば、この状態はユニット開発のゴールとして目指した状態とは少し違うようだ。何も吸音せずに、とにかくなんでも「出せば良い」というわけではなく、整った音を出せることの方が遥かに重要で、ある程度の吸音によって音が整うことで、聴こえなかった音が聴こえるようになることもあるという。

パッキンを入れてみると

まずはパッキンを入れてみた。これだけでもだいぶ違う。音に深みが出てくる。ピアノの音色の美しさ、弦の憂いなども感じられるようになる。バランスも整ってきて、低音の量感も増したように感じる。ただ、すべての人がこのような方向性を目指しているわけではないだろう。もっと鋭く飛び出してくるような音を好むのであればパッキンなしの選択肢はある。そのあたりはそれなりに応えてくれるユニットではあるのだ。(かつてのユニットでさえも無調整の状態で使用していた人には物足りないのかもしれないが…)

この変化はアンプのランクを1ランク、2ランクと上げたような違いにも感じられる。この時点ですでに 10cm フルレンジであるという感じではなくなっている。

ネックの「ガタガタ」はダメ

今回使用しているスーパースワンはネックが着脱できるようになっており、ヘッドの調整も非常に楽に行える。ここは固定している方も多いと思うが、固定しないことは必ずしもデメリットばかりではない。もちろんガタガタしていてはダメで、なんらかのクサビ状のもので止めておくのが良い。外せることのメリットはヘッド部の調整作業がやりやすいことや、ボディの底部の調整が可能になること。接着することでこれらのメリットは不可逆的に失われてしまう。弊社のお客様には基本的にネックは着脱式を推奨しているが、これもお好み次第だ。しかし、接着前後で比較して仮に接着前が良かったとしてももう後戻りはできない。

ヘッドの調整

ひとまずパッキンは入れるのを標準と決めてヘッド部の調整に入る。

今回素材として用意したのは次のものだ。「通称」は記事内での呼称で、実際に実験の場でもそのように呼んでいた。(「 “洗える” も試してみる?」と言った具合)

天然ウール

フォステクスのシステムで使用されたこともある天然のウール。密度も結構高い。40〜45kg/㎥。通称「ウール」。

粗毛フェルト

吸音材としてよく使われるグレー色の吸音材。カラフルな繊維が混じっている。密度は商品によって大幅にばらつきがあるが 150kg/㎥ 前後のものが多い。通称「粗毛」

DAISO キルト芯

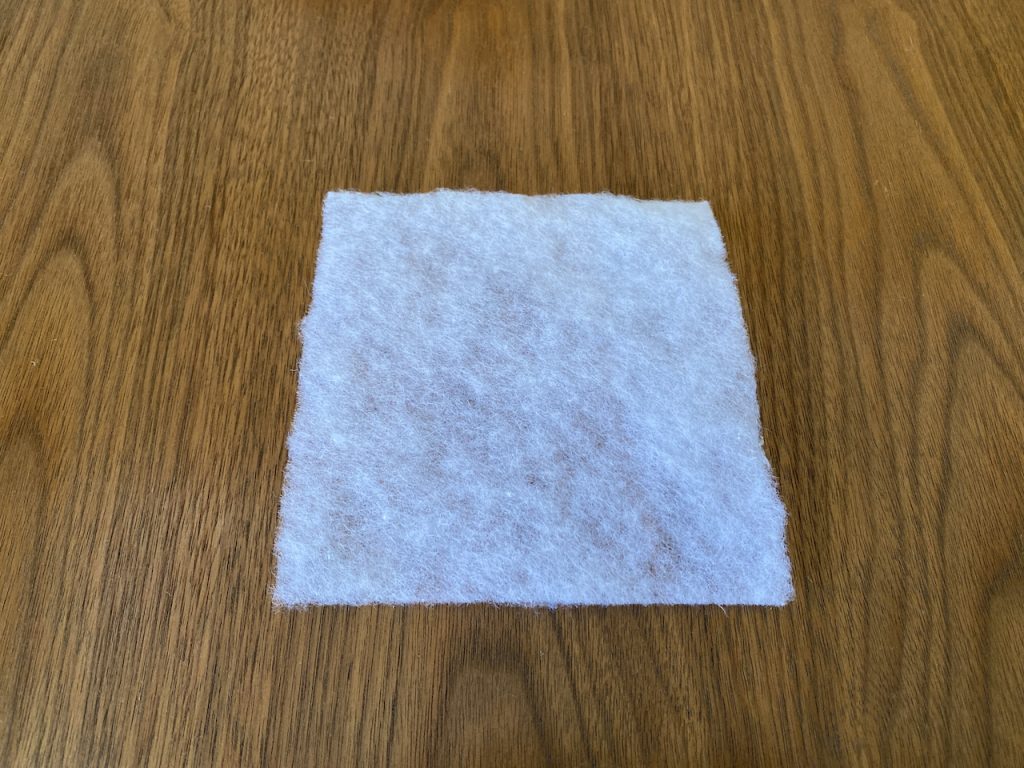

100円ショップ DAISO の手芸売り場で入手できるポリエステル素材。本来の用途は手芸の中綿。密度は低く 6kg/㎥ 程度。最近商品名とパッケージが変わった。通称「キルト芯」。

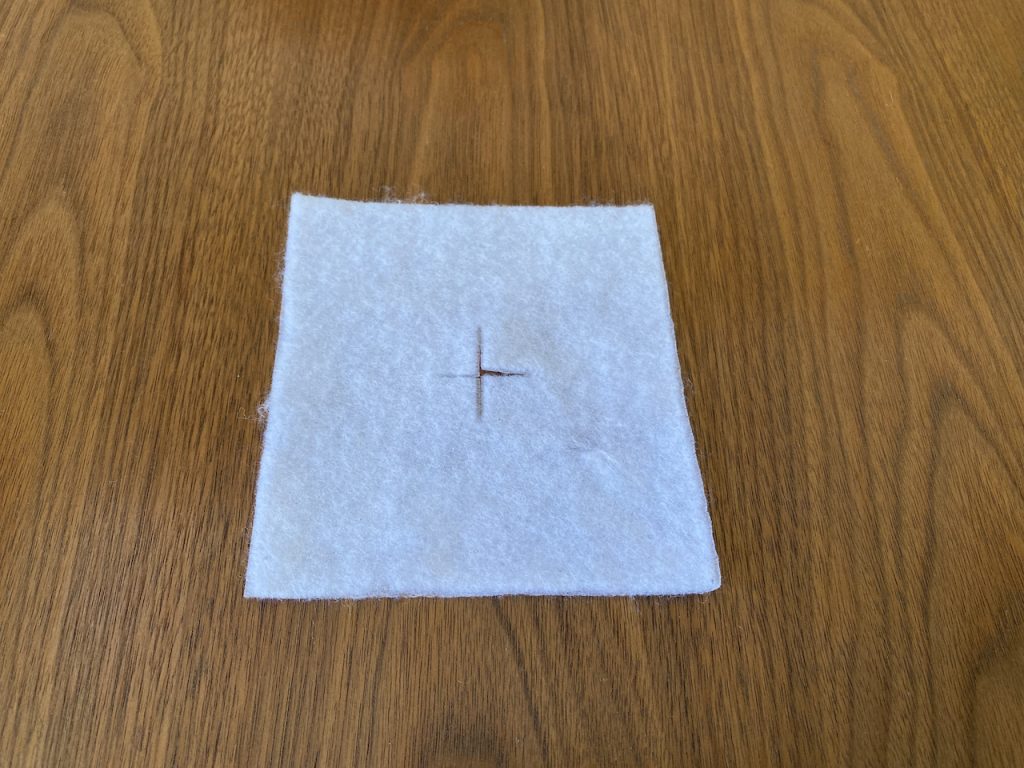

DAISO キルト芯(ドミットタイプ)

同じく DAISO のもの。ふわふわの面とわりとしっかりと圧縮してある面が表裏になっていて、圧縮部があるため通常タイプよりも密度は高い。30kg/㎥程度。フワフワの面を表にして使うと良い場合が多い。圧縮されている面は平面性が高いが接着剤等でビッタリと板に貼り付けない方が良い。タッカーなどで数カ所留めるか、スーパースワンなら何もせずに背面に這わせておくだけでも大きな問題はない。こちらも最近パッケージと商品名が変わった。通称「ドミット」。

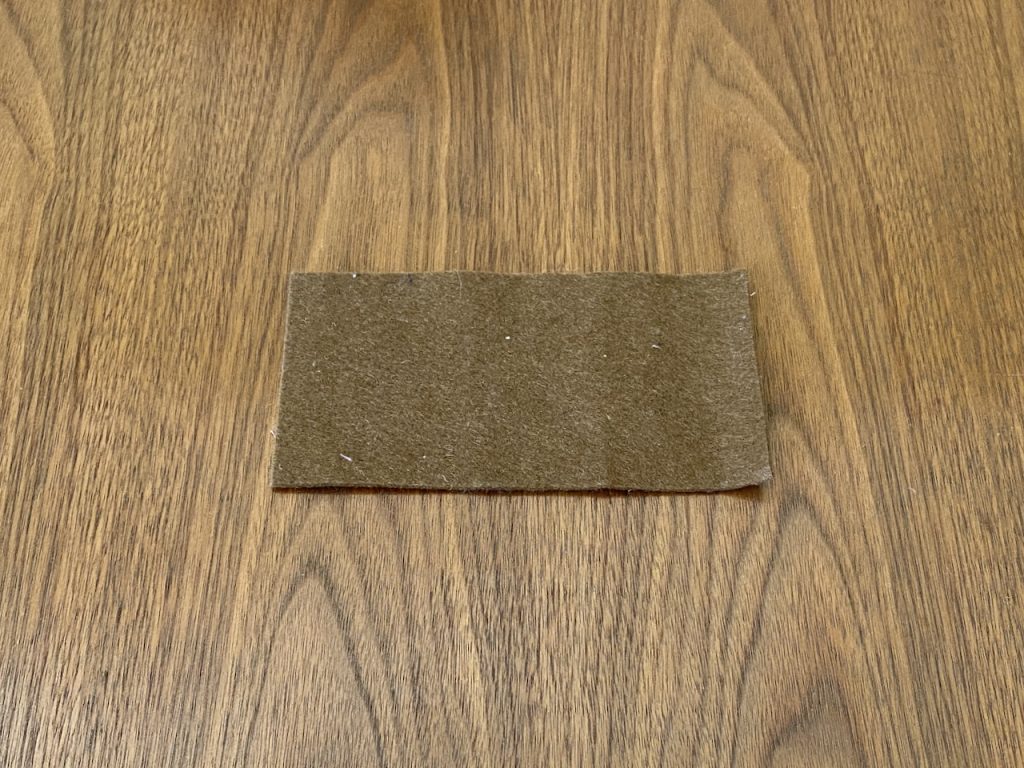

DAISO 洗えるフェルト

こちらも DAISO のプライベートブランド商品。厚みの測り方にもよるがおよそ200kg/㎥ もある。(フェルトは多くの場合密度がかなり高く、効きも強い)この素材をユニットのそばで使うことはほぼないのだが、今回は実験の意味もあり試している。多くのカラーバリエーションがあるがその差については未検証。今回は茶色を使用。通称「洗える」。

GEX 徳用6枚入り ろ過マット

水槽用のでろ過マット。赤いパッケージが目印。比較的万能で使いやすいが、小口径ユニットの近くで使う場合はクセが出てしまうこともある。10kg/㎥ 程度。系列商品に、より高密度の「パワーマット」という青いパッケージの商品もあり、そちらは密度がほぼ倍の20kg/㎥。こちらはかなりクセが強いため、特定の目的を持った場合以外はあまり使わない。赤パッケージで量を変えて調整する方が良い。通称「金魚」。

今回の実験は5時間に渡って行われ、記事量も膨大で、ここまででおよそ1時間。この後「ヘッドの調整」、「開口部の調整」といくつかに分けてレポート予定したい。

次回 Part 2はいよいよそれぞれの素材を使用してヘッドの調整を試みます。お楽しみに。